の概要説明

「平群谷の古墳めぐり」の記録

| 見学日:2002年11月24日(日) 講師:中岡敬善氏(考古文化研究会) 見学地:大谷古墳,三里古墳,長屋王墓,吉備内親王墓,ツボリ山古墳,西宮古墳,椿井宮山塚古墳, 宮裏山古墳,烏土塚古墳 |

|

|

| 元山上口駅にて出発前の古墳めぐり の概要説明 |

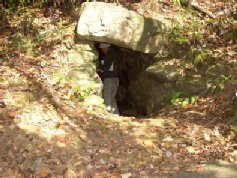

| 大谷古墳 奈良県生駒郡平群町にある近鉄生駒線元山上口(もとさんじょうぐち)駅を午前9時30分に出発し,最初に訪れたのが大谷古墳です。直径15m程の円墳とみられ,玄室長2.7m,玄室幅1.6m,玄室高さ2.25m,羨道長3.16m,羨道幅1.3mを測ります。 主体部は両袖式の横穴式石室ですが,袖部はわずか15cmほどしかありません。また,奥壁最上段に約1m四方の板石を大きく内傾させているの点と,玄室天井石は3石ですが、奥壁側の石を一段高く架構しているのがこの古墳の特徴です。周辺には古墳状の高まりがあり,古墳群になる可能性が指摘されています。 |

||

|

|

|

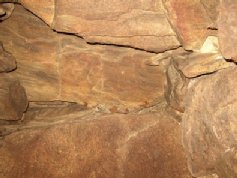

| 三里古墳 墳丘は大きく削られ墳形がはっきりしませんが,直径22mの円墳か全長35m程の前方後円墳とみられています。主体部は横穴式石室ですが,天井石と側壁石の上部がありません。玄室長4.9m,玄室幅2.4m,羨道長7m,羨道幅1.3~1.4mを測ります。玄室内部に組合式家形石棺,羡道に組合式箱型石棺,玄室東側と羡道前部に木棺,石棚上下にも木棺が安置されていたということです。 石棚をもつ古墳は全国に約140基ありますが、奈良県は三里古墳,岡峯古墳,槇ケ峯古墳の3基しかありません。岡峯古墳と槇ケ峯古墳は紀ノ川上流にあり、和歌山の古墳と同じく結晶片岩を用いていることや石室形態が類似していることなどから,紀氏との関係を容易に推測することができます。一方三里古墳の場合,花崗岩を用いている点,石棚が大きく,床面からわずか50cm程しかない点などがそれらの古墳とは異なります。これを中岡氏がどう解釈したかは,「考古文化26号」に譲ります。 |

||

|

|

|

| 長屋王墓(左写真) 吉備内親王墓(右写真) 729年,天武天皇の孫である左大臣長屋王は,密かに「左道」を学び国家を傾けようと謀っていると密告され,結果,自害に追い込まれます。世に言う「長屋王の変(長屋王事件)」です。吉備内親王とその子どもたちも,王に従って自害します。夫婦は生駒山に葬られますが,その後疑いが晴れ,現在の地に移されたということになっています。 長屋王墓が径15m,吉備内親王墓が径20mの円墳です。長屋王墓の直下には全長約45m,後円部径約30mの前方後円墳(梨本南2号墳)の存在が確認されています。また,『大和国古墳墓取調書』には,吉備内親王墓の墳丘上に石の絵が描かれていることや墳丘の高まりからみて,吉備内親王墓の主体部は横穴式石室ではないかということです。 長屋王の命日(旧暦2月12日)の3月20日前後に,長屋王正辰祭(しょうしんさい)が宮内庁によって行われます。一般の人も参加でき,帰りにあんぱんと菊の紋章の入った煙草がもらえるそうです。 |

||

|

|

|

| ツボリ山古墳 主体部は南に開口する両袖式の横穴式石室で,大谷古墳と同じく奥壁上段の石を内傾させています。玄室長4.25m,玄室幅2.2~2.55m,玄室高さ2.45m,羨道長4.65m,羨道幅1.7~1.82m,羨道高さ1.7mを測ります。 玄室と羡道奥よりに二上山(牡丹洞東方)白色凝灰岩製の刳抜式家形石棺が納められています。一般に石棺が2つある場合,例えば二上山系と播磨系の組合せになるのですが,二上山の刳抜式家形石棺が2つ入るめずらしい例です。 |

||

|

|

|

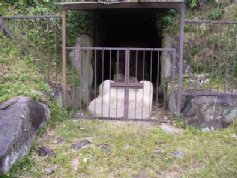

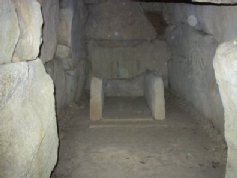

| 西宮古墳 (「にしみや」ではなく「にしのみや」と読むのが正しいようです) 西宮古墳の隣が公園になっていますので,そこで昼食をとりました(12時40分)。西宮古墳は一辺約36mの3段築成の方墳で,尾根をコの字状にカットした,いわゆる「山寄せ」の技術を用いて造られています。玄室は天井、奥壁,側壁すべて一枚石を使ったみごとなもので,玄室長3.6m,玄室幅1.8m,玄室高さ1.8m,羨道長9.1m,羨道幅1.5mを測ります。 石室入り口の天井石の傾斜角は,上段から中段にかけての墳丘斜面の傾斜角と同じになるように,また,羨道側壁の先端は斜めに加工してあります。そして,羡道の床面と2段めテラス面とが一致しています。閉塞施設のようなものは設けず、入り口部分が外から見えるようにされていたのではないかと考えられています。 |

||

|

|

|

| 椿井宮山塚古墳 直径約20m,高さ約4m円墳で,玄室は小さい割石を穹窿(きゅうりゅう)状に積み上げてあり,天井石は1石です。奥壁中軸に沿って10cmほど奥にひっこんだ石材が2つ上下に,左側壁に1つあります。これを龕(がん)状施設とみる研究者もいます。石室内に入ることができませんので,1人ずつ懐中電灯を照らして龕状施設を確認してもらいました。 |

||

|

|

|

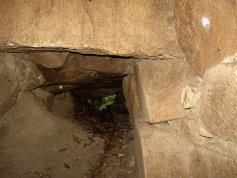

| 宮裏山古墳 宮山塚古墳から約100m丘陵を登ると,宮裏山古墳にたどり着きます。開口部から羡道部にかけて土でほとんど埋まっていますので,玄室内には這って入らなければなりません。 直径約15m,高さ約4mの円墳で,玄室長3.9m,玄室幅2m,玄室高さ3.2m,羨道長4.4m,羨道幅1.1mを測ります。両袖式の横穴式石室で,玄室前壁は袖石の上に2石積まれており,上の石は大きく内傾させて,また奥壁もわずかに内傾させて架構してあるのが特徴です。大谷古墳と同じく奥壁側の天井石を一段高く架構してあります。墳丘には外護列石と思われる石が確認できました。参加者全員が石室内に入って観察されたのには驚きました。 |

||

|

|

|

| 烏土塚古墳 墳丘長60.5m,前方部幅31m,後円部径35mの前方後円墳です。主体部は両袖式の横穴式石室で,玄室長6m,玄室幅2.8m,玄室高さ4.3m,羨道長8.2m,羨道幅1.6~1.9mを測ります。 玄室の天井石は2枚ですが,奥壁側の石は玄室の8割を覆うほどの巨石です。これまで見てきた横穴式石室と比べ,その巨大な石室に参加の皆さんは驚いておられました。 現存する棺身の奥壁に向かって右長辺側石と,玄室入り口左側壁下段の石に斜格子文の線刻がみとめられます。このことから中岡氏は烏土古墳を装飾古墳と位置づけられました。現存する組合式家形石棺の石材は,ドンズルボー西方のものです。 |

||

|

|

|

| 天気予報とはうって変わって,日中はポカポカ陽気となりました。参加の皆さんは,中岡講師の須恵器編年や横穴式石室の編年の詳しい説明を聞き逃さまいと,圧巻19ページのレジュメに熱心にメモをとっておられました。参加者どうし教えあったり,譲りあったりと、紳士な行動に我々は助けられました。最後に烏土塚古墳を見学して,興奮覚めぬまま4時30分烏土塚古墳を後にしました。烏土塚古墳の墳丘から北を見れば,西宮古墳の石室開口部が肉眼でも見ることができ,また訪ねてみたい気を駆り立てられました。 写真の一部は,中森和一郎氏から提供を受けました。ありがとうございました。 平群谷の古墳に関して,中岡敬善氏が当会会報誌「考古文化」24号・25号に詳しく書かれています。今回の古墳めぐりの様子は「考古文化」26号に掲載します。「考古文化」は会員の方にお送りしている会報誌です。「考古文化の会」のページにて入会の方法をご案内しています。 |

||